| 800年頃 | 塩沢地方の織物の歴史は古く、約1200年前の天平年間に織られた麻布「越後」が、奈良正倉院に保存されています。 |

|---|

| 1192年頃 | 「吾妻鏡」によると、源頼朝が京からの勅使に越布一反を贈ったとあります。当時、越布はその品質から、上流階級に珍重される高級品でした。 |

|---|

| 1660年頃 | 寛文年間(1661~72)、明石の堀次郎将俊、妻満、長女千代、次女袈裟の親娘が巻機山の麓に住み、花鳥山水、縞などの模様を織物で表現する技法を土地の女性に教えたのが、本塩沢の始まりといわれています。 |

|---|

| 1690年頃 | 塩沢織物の声価が高まり、元禄年間には江戸幕府をはじめ、諸大名の御用達として保護されるようになりました。 |

|---|

| 1770年頃 | 明和年間(1764~71)越後上布の技術を取り入れ、十字・亀甲絣を主体とした絹織物「塩沢紬」「本塩沢」「夏塩沢」「平塩沢」の基礎が築かれたと伝えられています。 |

|---|

| 1800年頃 | 塩沢の文人、鈴木牧之が著した「北越雪譜」の中で、雪国の生活と共に魚沼地方で織布の様子が詳細に記述されています。 |

|---|

1913年

(大正2年) | 初代山田定成によりやまだ織創業致しました。

初代創業者 山田定成 初代創業者 山田定成

旧本社社屋全景(昭和56年撮影) 旧本社社屋全景(昭和56年撮影) |

|---|

1955年

(昭和30年) | 1月12日、資本金1,000万円で株式会社に改組し、塩沢商事㈱と称しました。同年、塩沢織物の原点である越後上布が国の重要無形文化財に指定されました。 |

|---|

1956年

(昭和31年) | 傍系のやまだ織㈱、塩沢産業㈱の二社を吸収合併し、やまだ織㈱と改称し、資本金を5,000万円に増資、山田貴一が社長に就任しました。 |

|---|

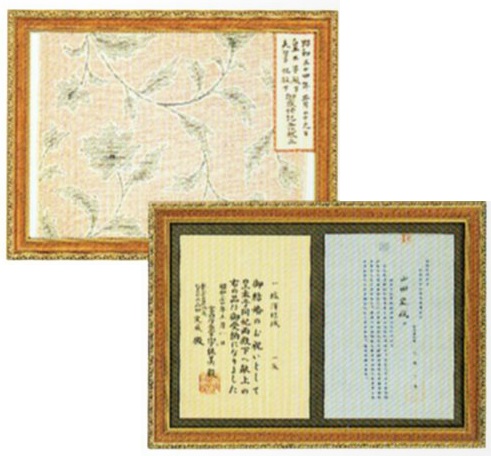

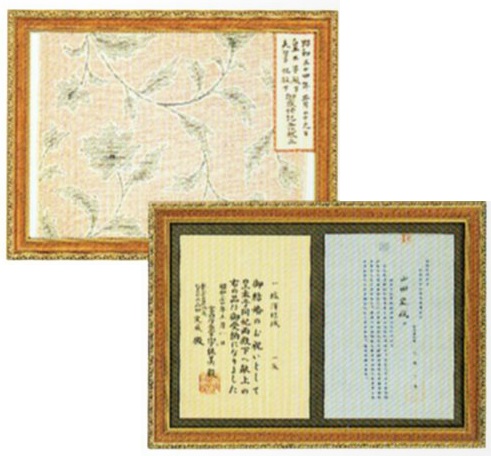

1959年

(昭和34年) | 皇太子・美智子妃殿下(当時)にご成婚の御祝いとして「本場塩沢絣」を献上

|

|---|

1970年

(昭和45年) |

大阪国際万博「EXPO70」に際し、弊社絹布がタイプカプセル内部に格納(カプセルの開封は5000年後の西暦6970年予定)

|

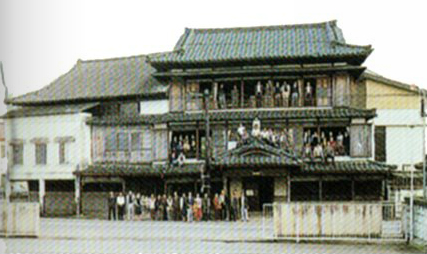

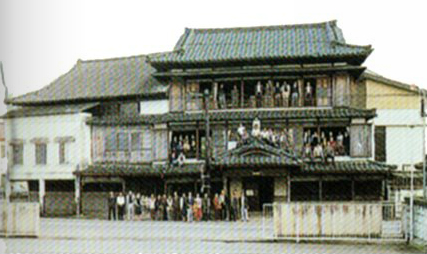

1974年

(昭和49年) | 鉄筋三階建やまだ織本社工場が完成しました。

|

|---|

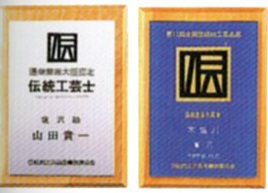

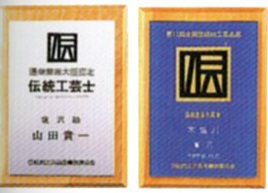

1975年

(昭和50年) | 「塩沢紬」が通産省の伝統工芸品第一号の指定をいただきました。

|

|---|

1980年

(昭和55年) | 全国伝統的工芸品展において、本塩沢「雪の中のきれ」が通産大臣賞を受賞しました。やまだ織資本金、7,500万円に増資致しました。 |

|---|

1991年

(平成3年) | 11月28日、山田博夫がやまだ織社長に就任しました。 |

|---|

1992年

(平成4年) | 先染絹織物の塩沢に、やまだ織が後染の技術を導入し、伝統に新分野を拓きました。 |

|---|

2000年

(平成12年) | 西暦2000年、ミレニアムを記念して200色使いの本塩沢を発表し、好評いただきました。 |

|---|

2007年

(平成19年) | 弊社絣商品『本塩沢・136亀甲着尺』が全国伝統的工芸品展において日本経済新聞社社長賞を受賞。 |

|---|

2020年

(令和2年) | 4月1日、保坂勉がやまだ織社長に就任しました。 |

|---|

初代創業者 山田定成

初代創業者 山田定成 旧本社社屋全景(昭和56年撮影)

旧本社社屋全景(昭和56年撮影)